Corrida de obstáculos para um futuro incerto

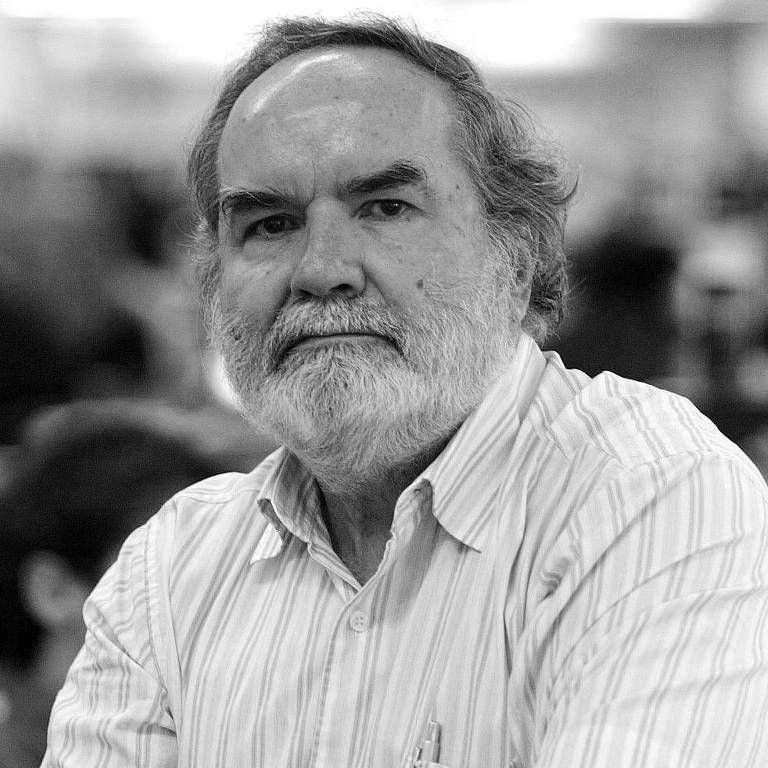

Para o sociólogo Rudá Ricci, “2017 escancarou o Brasil do paradoxo”. E o futuro “pode ser idealizado, mas é nitidamente incerto e inseguro”.

Para o sociólogo Rudá Ricci, “2017 escancarou o Brasil do paradoxo”. E o futuro “pode ser idealizado, mas é nitidamente incerto e inseguro”.

Ricci é doutor em ciências sociais, diretor do Instituto Cultiva, autor, entre outros, de “Nas Ruas: a outra política que emergiu em 2013” (Editora Letramento).

***

2017 foi um ano corrido para a política institucional. O governo Temer sabia que teria pouco tempo para cumprir a agenda de reformas imposta pela FIESP desde 1990 e que já havia tido a versão “Agenda Brasil” e “Uma Ponte para o Futuro”, nos últimos anos. Roberto Brant, autor da última versão desta agenda, em entrevista à um jornal da grande imprensa admitia que se tratava de uma agenda que não elegeria ninguém, dada sua impopularidade. Por este motivo, correu.

Correu para aprovar a nova configuração legal das contratações terceirizadas, o congelamento de gastos primários por 20 anos, sua própria manutenção no poder (ameaçada a partir das duas denúncias feitas pela PGR). Correu para desmontar estruturas colegiadas de gestão pública federal (como o Conselho Nacional de Educação), para alterar sobremaneira a Base Nacional Comum Curricular que já havia passado por consulta pública. Correu. E, amargou o menor índice de popularidade que qualquer governo já foi premiado em toda história de nossa República.

Mais: contaminou, como um Rei Midas ao inverso, todos os que se aproximaram dele. O partido mais afetado foi o PSDB, desidratado pela queda do índice de intenção de votos de todos seus potenciais candidatos à Presidência da República em 2018. O governo Temer rachou as hostes tucanas ao meio, entre os que desejavam permanecer no governo e os que insistiam em abandonar a coalizão construída após o impeachment de Dilma Rousseff.

Com o governo Temer, a agenda liberal, tão festejada nos últimos anos, se apresentou por inteiro e foi amealhando rejeição popular a cada medida aprovada no Congresso Nacional. Foram inúmeras pesquisas recentes que revelaram o desgaste desta sugestão programática, sendo a última a pesquisa intitulada “Nós e a desigualdade”, no início de dezembro e realizada pela ONG Oxfam Brasil.

Ocorre que tal desgaste não provocou reações populares estáveis. Com exceção da maior greve geral da história do país e de forte mobilização em vários municípios (incluindo a adesão inusitada de pequenos municípios do interior do país) que ocorreram no primeiro semestre deste ano, o último semestre revelou uma população aquietada.

Como os índices de popularidade do governo Temer, de sua agenda e dos partidos de sua coalizão continuaram caindo, é possível sugerir que vivenciamos certo esgotamento das reações de rua somadas ao desencanto em relação à sua eficácia política. Algumas investigações sugerem uma base social (incluindo a base sindical) cada vez mais imediatista, individualista e egocêntrica. Esta nova realidade indica uma capacidade de reação coletiva a agendas nacionais ou gerais mais comedida.

Parte desta nova base social parece cindida entre uma classe média menos assalariada (tanto no setor privado, quanto no público), caminhando para oferta de serviços como pessoa jurídica, mas também classes menos abastadas mais desconfiadas e enredadas com comunidades menores (círculos de amizades ou família) na busca de um lugar ao sol.

Com efeito, os mais pobres não saíram às ruas, nem em 2013, nem nas manifestações de 2015, 2016 ou 2017. Pesquisas realizadas pelo DataPopular em favelas e regiões periféricas dos grandes municípios brasileiros indicaram que 80% dos moradores destas regiões desfavorecidas economicamente acreditam que a melhora em sua vida se dá por graça divina ou por esforço pessoal ou ajuda de seus familiares. Nada de política ou autoridade pública que seja considerada no imaginário popular.

Este espírito comunitário e fechado em pequenos círculos de convivência parece contaminar, também, uma nova juventude, tão aguerrida quanto as anteriores, mas mais agressiva e refratária aos discursos sobre direitos universais: os identitários. Coletivos neofeministas imputam aos homens, e não às estruturas sociais e políticas ou regras culturais, a opressão e violência vividas por mulheres em nosso país, tal como já se disseminam discursos das radfems norte-americanas desde a década de 1980; coletivos antirracistas se orientam pela retórica autorreferente, sugerindo exclusividade de pesquisas ou mesmo vestuário relativos à vida de populações negras ao campo dos afrodescendentes. A noção de direitos universais é diluída em políticas compensatórias.

Os círculos e coletivos fechados com bandeiras e pautas específicas se disseminam pelas universidades brasileiras e alteram o panorama das práticas políticas juvenis em nosso país.

Nesta profunda transição social e política por que passa o país, o que parece se manter em pé é a figura de Lula. Este personagem se mantém com alta popularidade e é o político mais estável num mundo político de ciclos curtos, de progressivo e acelerado desgaste dos políticos profissionais. Neste século que já caminha para sua segunda década, raramente uma nova liderança perdura por mais de dois ou três anos, corroborando o que Richard Sennett sugeriu num livro da década de 1970: o declínio do homem e da autoridade pública.

Lula parece ainda juntar os dois mundos: o do século XX ao início do século XXI. Possivelmente porque se posta como um “cimento” entre os vários mundos: sugere ser de centro, uma liderança que quer a conciliação entre desiguais. Uma conciliação quase impossível para um país profundamente dividido e desencontrado, mas desejado por quem se encontra desamparado e desencantado.

Enfim, 2017 parece este paradoxo do começo ao fim, cujo futuro pode ser idealizado, mas é nitidamente incerto e inseguro.